Denis, Rafael Cardoso. Uma Introdução á história do design.

RELPH, Edward. A piasagem urbana moderna. Lisboa: Edições 70, 1990.

Corbusier, Le. Urbanismo. Ed. Martins Fontes.

Exemplar 54373. Biblioteca Central Ufes. A Revolução Industrial.

segunda-feira, 16 de julho de 2007

quarta-feira, 11 de julho de 2007

Nossos Meios

Nossos Meios

“Os anais da humanidade não mencionam nenhum duelo de nações tão gigantesco como a guerra franco-prussiana; nenhum período da historia é tão fecundo em acontecimentos impressionantes e grandiosos, acumulados em poucos meses.” (Introdução a uma Historia popular da guerra de 1870-71).

... É isso que se pensava em 1871!

“Os anais da humanidade não mencionam nenhum duelo de nações tão gigantesco como a guerra franco-prussiana; nenhum período da historia é tão fecundo em acontecimentos impressionantes e grandiosos, acumulados em poucos meses.” (Introdução a uma Historia popular da guerra de 1870-71).

... É isso que se pensava em 1871!

Para estimular ardores temerosos, para encorajar forcas em expectativa, para lançá-las ao assalto dos compromissos e dos marasmos democráticos, é necessário mostrar claros os meios que nos foram dados por trabalhos anteriores.

No século XX, o pensamento esta solidário em todos os pontos do mundo; um ato já não é oriundo apenas de poder de um homem; um ato, uma ação, um empreendimento são um emprego ordenado de meios universais; estes resultam do trabalho inumerável de todos.

Colaboração autentica. Um homem é muito pequeno e seu pensamento pode ser medíocre; mas dispõe do instrumental do mundo.

Esse progresso – recente – incha-se a cada dia; soou a hora da ciência (não havia soado, antes do maquinismo). Que sabemos do amanha, a não ser que veremos transformações hoje imprevisíveis, nós que já estamos esbaforidos com essa rápida arrancada de vinte anos. Nossos pais, nossos avos tiveram outra existência e outro meio. Nossa existência atual é anormal, é desequilibrada e nosso meio antagonista é insuportável. Dispomos doravante da colaboração universal para realizar o que o espírito concebe para uma data próxima, prazo irrecusável. Um exemplo entre mil vai explicá-lo.

É uma imensa barragem em construção nos Alpes. Problema técnico simples: paciência e exatidão para determinar os níveis do vale e de suas encostas. Uma multiplicação para cubicar a água do lago artificial que será criado. Um pouco de régua de calculo para resolver algumas formulas relativamente simples. Conclui-se: é preciso erguer uma barragem de tantos metros de comprimento, tantos metros de altura; terá esta espessura na base, aquela no topo, sendo de tanto a pressão sobre a barragem. Um espírito médio pode solucionar esses cálculos: etapa insignificante.

Mas como os totais são esmagadores, a quantidade de concreto que é preciso verter lá é colossal. A barragem se encontra a 2.500 metros de altitude, no limite das neves eternas. Esse vale fica no fim do mundo, longe de todas as estações e de qualquer caminho; ao redor, precipícios e muralhas de rochedos obstruem a estrada. A neve faz todo inverno um colchão de 20 metros de espessura no local apertado onde se erguera a barragem e expulsara os operários ao cabo de cinqüenta meses; as tempestades são as dessas altas altitudes.

Nem um ser humano naquelas paragens, nem uma cabana, exceto a do Clube alpino que abriga no verão os alpinistas. Não há aprovisionamento, não há lenha para aquecer nada.

São essas as condições nas quais vai se operar um milagre.

Eis a lição da barragem:

Na base da barragem esta uma espécie de acampamento de Far West – os alojamentos impecáveis, padronizados, confortáveis, padronizados, limpos como hospitais, onde comem e dormem os operários da barragem.

Lá está também o longo alojamento onde fica o comando da barragem. Sobe-se ao alojamento onde estão os grandes capitães: três senhores muito normais. nós os glorificamos, mas eles, em sua obra: “De jeito nenhum, protestam eles, basta-nos fazer 600 metros cúbicos por dia”; confessamo-lhes nossa emoção; não adianta. Dizemos-lhes: “Como é lindo!” Tomaram-nos por imbecis. Poetas! Ficamos terrivelmente decepcionados.

“Um canteiro de obras deste, dizemos nós, é a premissa grandiosa de tempos próximos. Quando as cidades forem construídas com meios assim... Quando as grandes obras de Paris começarem, com que obra de grandeza é possível sonhar?... etc.” – “Paris, centro de Paris, grandes obras, mas o senhor que então devastar tudo? E a beleza, senhores? O passado, senhores? (Fora, pelas janelas, vemos no céu o Walhall de aço). Tanta organização, dizemos nós, revela a forca de uma época nova e abre a nossos olhos horizontes fascinantes... “Ah, o senhor acha. A jornada de oito horas, os dancings, os cinemas por toda parte, as mocas que não tem mais virtude!...”

E caímos do céu, de asas quebradas. Ficamos realmente abatidos.

Mas não, eis afinal a lição da barragem:

A) Uma régua de calculo. A régua de calculo resolve as equações do universo; a física é à base das obras humanas.

B) Um contramestre meticuloso: levantar-se às 5 horas, apertar a alavanca da oficina das maquinas; começa o rumor; controlar a lubrificação de tudo quanto anda e gira; mudar os comandos à medida que se dá o consumo.

C) Um compilador, em outras palavras um ajudante de cozinha; para fazer uma barragem, são precisos locomotivas de montanha e vagões, teleféricos, torres, um sistema de distribuição do concreto, betoneiras, uma draga. Comandar esses aparelhos.

B) Um contramestre meticuloso: levantar-se às 5 horas, apertar a alavanca da oficina das maquinas; começa o rumor; controlar a lubrificação de tudo quanto anda e gira; mudar os comandos à medida que se dá o consumo.

C) Um compilador, em outras palavras um ajudante de cozinha; para fazer uma barragem, são precisos locomotivas de montanha e vagões, teleféricos, torres, um sistema de distribuição do concreto, betoneiras, uma draga. Comandar esses aparelhos.

O grande capitão da barragem, coincidência inteiramente fortuita, é um empresário que conhecemos, faz vinte anos, numa cidadezinha onde ele fazia pequenas casas. Mas notáramos então seus inventários eram espantosamente precisos, que seus canteiros de obras bem pequeninos eram abastecidos com exatidão. Este homem é um desses homens – muito raros – que controlam sempre, com rigor, com precisão, domingo, durante a semana, e que nunca têm uma falha. Um controlador nato. É por nunca ter tido falha, que se tornou, vinte anos depois, o grande capitão da barragem.

Logo: a grande natureza é multiforme, fecunda, ilimitada, mas o homem extrai dela leis simples e as transforma em equações simples. O trabalho humano deve realizar-se na ordem, e somente a ordem permite os grandes trabalhos. Não há necessidade de grandes homens para fazer grandes obras. Foram precisos grandes homens aqui e ali para encontrar as equações da natureza.

Logo: a grande natureza é multiforme, fecunda, ilimitada, mas o homem extrai dela leis simples e as transforma em equações simples. O trabalho humano deve realizar-se na ordem, e somente a ordem permite os grandes trabalhos. Não há necessidade de grandes homens para fazer grandes obras. Foram precisos grandes homens aqui e ali para encontrar as equações da natureza.

Reflitamos, o milagre se explica: o universo colabora hoje. Quando uma coisa, mesmo que pequena como um parafuso, como um gancho, é achado engenhoso, ela suplanta tudo, invade, triunfa. Em toda parte! Não há oceanos, não há fronteiras, não há línguas, não há costumes locais: ela existe. Multiplique o fenômeno, você concluirá: tudo quanto pertence ao progresso, ou seja, ao instrumental humano, se soma como um valor positivo insere-se no total. O progresso sobe. A ciência nos deu a máquina. A máquina nos dá um poder ilimitado. Podemos, por sua vez, fazer milagres naturais.

Temos nas mãos o instrumental que é a soma dos cabedais humanos.

E com esse instrumental, o qual é algo subitamente surgido, subitamente gigantesco, podemos fazer coisas grandes.

Aqueles homens da barragem são unidades banais, como você e eu, especializados em limites muito estreitos.

A barragem é grandiosa.

É porque, se os homens são pequenos e tacanhos, o homem tem em si a potencia do grande.

A dificuldade já não é vertiginosa, subdivide-se indefinidamente, dispõe-se em séries adaptam-se aos indivíduos; a dificuldade permanece na medida de nossos ombros.

Os homens podem ser mesquinhos.

A entidade homem é grande.

A barragem é grande.

Eis o que da ousadia aos nossos sonhos: eles podem ser realizados.

Ter uma idéia, uma concepção, um programa. É isso que é preciso.

Os meios?

Não teremos os meios?

A entidade homem é grande.

A barragem é grande.

Eis o que da ousadia aos nossos sonhos: eles podem ser realizados.

Ter uma idéia, uma concepção, um programa. É isso que é preciso.

Os meios?

Não teremos os meios?

O Barão Haussmann abriu em Paris as mais largas brechas, fez as sangrias mais afrontosas. Parecia que Paris não poderia suportar a cirurgia de Haussmann.

Ora, Paris não vive hoje daquilo que fez esse homem temerário e corajoso?

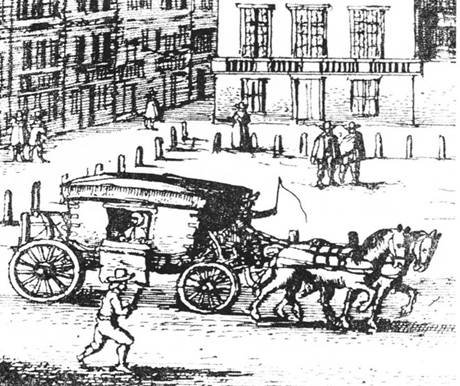

Seus meios? A pá, a picareta, a carroça, a trolha, o carrinho de Mao, essas armas pueris de todos... Até o maquinismo novo.

É realmente admirável o que Haussmann soube fazer. E, ao destruir o caos, levantou as finanças do Imperador!

Ora, Paris não vive hoje daquilo que fez esse homem temerário e corajoso?

Seus meios? A pá, a picareta, a carroça, a trolha, o carrinho de Mao, essas armas pueris de todos... Até o maquinismo novo.

É realmente admirável o que Haussmann soube fazer. E, ao destruir o caos, levantou as finanças do Imperador!

... As Câmaras então, em assembléias tumultuadas, apostrofavam esse homem inquietamente. E um dia, nos limites do pavor, acusaram-no de haver criado, em pleno centro de Paris, um deserto! O bulevar Sébastopol (esse tão congestionado que há um ano está-se tentando de tudo: o bastão branco do guarda, o apito, os guardas a cavalo, a sinalização elétrica, óptica sonora!).

Assim é a vida.

Como Reconhecer um Local Planeado

Como Reconhecer um Local Planeado

Os efeitos do planeamento na paisagem deviam ser óbvios. Quase todos os desenvolvimentos urbanos no Norte da América e na Europa, desde aproximadamente 1950, foram sujeitos a um controle de planeamento; portanto, todo o local novo é quase de certeza planeado. No entanto, as coisas não são tão simples. Há aqueles que, como o defensor do meio ambiente Paul Ehrlich, desconhecendo o recente planeamento urbano, observam a disseminação dos empreendimentos urbanos ou os traçados das vias rápidas e os criticavam por serem caóticos e não submetidos a qualquer plano. Estas criticas são simplesmente errôneas; estes espaços são planeados com rigor e Ehrlich esta a expressar o seu desagrado pessoal por aquilo que foi incapaz de reconhecer como um desenvolvimento planeado. Mas o seu erro tem alguma justificação, porque o testemunho evidente do planeamento é, por vezes, tão obscuro que escapa mesmo à observação mais atenta. Consideremos SLOIP. SLOIP é um acrônimo expressivo de Lionel Brett para Spaces Left Over In Planning (Espaços esquecidos no planeamento), geralmente campos áridos e lotes em mau estado de conservação, a espera de desnvolvimento futuro. Nas novas cidades, por exemplo, o desenvolvimento decorre de fases, tendo o terreno de ficar desocupado ate o crescimento populacional atingir as previsões. Em 1981, o centro da nova cidade de Milton Keynes ainda estava parcialmente cercado por aquilo que pareciam ser terrenos agrícolas abandonados, mas que figuram nos planos como locais reservados. Eram autênticos SLOIP.

Mesmo em áreas onde se construiu, pode haver resultados desastrosos. Se nos colocarmos no cruzamento de duas artérias e contemplarmos os fios, os postes, a variedade de sinais, os espaços, os bocados de vegetação, os edifícios, todos aparentemente reunidos numa ordem que não podia ser pior, mesmo que resultasse de um projeto deliberado, é de fato difícil acreditar que alguma coisa tenha sido planeada. No entanto, pelo menos a disposição, as utilizações do solo e todos os padrões viários terão sido sujeitos a aprovação de planeamento. Parece que a maioria dos esforços de planeamento para criar ordem esta concentrada no coração das zonas de utilização do solo. Quando estas zonas se encontram, geralmente ao longo das estradas, as coisas parecem escapar ao controle, de forma que todo o cenário acaba por ser, de alguma forma, menos do que a soma das suas partes.

Exemplos mais concretos do planeamento podem encontrar-se em qualquer nova paisagem com linhas retas, plantas geométricas, ruas curvilíneas, tudo disposto em filas, desde os bancos dos passeios aos blocos de apartamentos, e tudo o que tenha arestas simples e linhas paralelas, com as curvas e os passeios.

Nem a natureza nem a humanidade espontânea tem o habito de organizar os seus bens em filas ordenadas. É claro que os construtores georgianos e do Renascimento também utilizavam formas geométricas na definição das cidades, como em Edimburgo, Karlsruhe e Bath, mas isto era feito geralmente com grande segurança e sentido da proporção. As geometrias das modernas paisagens planeadas são insatisfatórias porque se prendem com as fracas proporções e a decoração inconseqüente; alguns ordenamentos são talvez demasiado óbvios, outro tem formas incompletas e imbricadas, com linhas de perspectiva quebradas ou desfocadas. As geometrias indefinidas são uma clara indicação dos meios ambientes planificados modernos.Finalmente, existe a segregação de atividades: nada de sobreposições ou excessos, mistura ou confusão nas periferias. Isto é uma prova da obsessão com a ordem que esta presente em todo o planeamento moderno, embora talvez não tanto agora como antes de 1975. Observa-se praticamente qualquer lugar planeado, escreveu Jane Jacobs (1961, p. 447), referindo-se concretamente a um pequeno parque junto ao rio, que sofreu melhoramentos: um tipo de mentalidade demasiado familiar está obviamente envolvido nisto, uma mentalidade que vê apenas desordem onde existe uma ordem intricada e singular: o mesmo tipo de mentalidade que só vê desordem na vida das ruas da cidade e anseia por eliminá-la, uniformizá-la, torná-la suburbana. Todo o processo de planeamento, diz Jacobs, consiste em tentar obter seleções descontaminadas. Poderá, efetivamente, estar a descrever um tipo comum do moderno pensamento racionalista, mas não há duvida de que este tem estado excepcionalmente bem representado no planeamento. Podem encontrar-se testemunhos na maioria das novas paisagens urbanas: as artérias que dividem zonas de negócios, industriais e residenciais, as vedações que dividem as zonas de negócios, industriais e residenciais, as vedações que dividem as zonas de casas unifamiliares dos complexos de apartamentos e os apartamentos armazéns, os espaços neutros nos recintos de comercio, entre grupos de bancos e canteiros de flores. Cada atividade tem um território atribuído e as linhas de ocupação do solo nos mapas de zonificação dos gabinetes de planeamento foram fielmente reproduzidas nas paisagens, como barreiras ou espaços neutros. O resultado global é uma paisagem urbana caracterizada sobretudo pelo seu perfeito trabalho de composição de funções, onde há lugar para tudo e tudo tem lugar definido. Dificilmente poderá haver uma melhor síntese disto do que a que Alison Ravetz faz; denomina-a “a cidade segregada”.

Os efeitos do planeamento na paisagem deviam ser óbvios. Quase todos os desenvolvimentos urbanos no Norte da América e na Europa, desde aproximadamente 1950, foram sujeitos a um controle de planeamento; portanto, todo o local novo é quase de certeza planeado. No entanto, as coisas não são tão simples. Há aqueles que, como o defensor do meio ambiente Paul Ehrlich, desconhecendo o recente planeamento urbano, observam a disseminação dos empreendimentos urbanos ou os traçados das vias rápidas e os criticavam por serem caóticos e não submetidos a qualquer plano. Estas criticas são simplesmente errôneas; estes espaços são planeados com rigor e Ehrlich esta a expressar o seu desagrado pessoal por aquilo que foi incapaz de reconhecer como um desenvolvimento planeado. Mas o seu erro tem alguma justificação, porque o testemunho evidente do planeamento é, por vezes, tão obscuro que escapa mesmo à observação mais atenta. Consideremos SLOIP. SLOIP é um acrônimo expressivo de Lionel Brett para Spaces Left Over In Planning (Espaços esquecidos no planeamento), geralmente campos áridos e lotes em mau estado de conservação, a espera de desnvolvimento futuro. Nas novas cidades, por exemplo, o desenvolvimento decorre de fases, tendo o terreno de ficar desocupado ate o crescimento populacional atingir as previsões. Em 1981, o centro da nova cidade de Milton Keynes ainda estava parcialmente cercado por aquilo que pareciam ser terrenos agrícolas abandonados, mas que figuram nos planos como locais reservados. Eram autênticos SLOIP.

Mesmo em áreas onde se construiu, pode haver resultados desastrosos. Se nos colocarmos no cruzamento de duas artérias e contemplarmos os fios, os postes, a variedade de sinais, os espaços, os bocados de vegetação, os edifícios, todos aparentemente reunidos numa ordem que não podia ser pior, mesmo que resultasse de um projeto deliberado, é de fato difícil acreditar que alguma coisa tenha sido planeada. No entanto, pelo menos a disposição, as utilizações do solo e todos os padrões viários terão sido sujeitos a aprovação de planeamento. Parece que a maioria dos esforços de planeamento para criar ordem esta concentrada no coração das zonas de utilização do solo. Quando estas zonas se encontram, geralmente ao longo das estradas, as coisas parecem escapar ao controle, de forma que todo o cenário acaba por ser, de alguma forma, menos do que a soma das suas partes.

Exemplos mais concretos do planeamento podem encontrar-se em qualquer nova paisagem com linhas retas, plantas geométricas, ruas curvilíneas, tudo disposto em filas, desde os bancos dos passeios aos blocos de apartamentos, e tudo o que tenha arestas simples e linhas paralelas, com as curvas e os passeios.

Nem a natureza nem a humanidade espontânea tem o habito de organizar os seus bens em filas ordenadas. É claro que os construtores georgianos e do Renascimento também utilizavam formas geométricas na definição das cidades, como em Edimburgo, Karlsruhe e Bath, mas isto era feito geralmente com grande segurança e sentido da proporção. As geometrias das modernas paisagens planeadas são insatisfatórias porque se prendem com as fracas proporções e a decoração inconseqüente; alguns ordenamentos são talvez demasiado óbvios, outro tem formas incompletas e imbricadas, com linhas de perspectiva quebradas ou desfocadas. As geometrias indefinidas são uma clara indicação dos meios ambientes planificados modernos.Finalmente, existe a segregação de atividades: nada de sobreposições ou excessos, mistura ou confusão nas periferias. Isto é uma prova da obsessão com a ordem que esta presente em todo o planeamento moderno, embora talvez não tanto agora como antes de 1975. Observa-se praticamente qualquer lugar planeado, escreveu Jane Jacobs (1961, p. 447), referindo-se concretamente a um pequeno parque junto ao rio, que sofreu melhoramentos: um tipo de mentalidade demasiado familiar está obviamente envolvido nisto, uma mentalidade que vê apenas desordem onde existe uma ordem intricada e singular: o mesmo tipo de mentalidade que só vê desordem na vida das ruas da cidade e anseia por eliminá-la, uniformizá-la, torná-la suburbana. Todo o processo de planeamento, diz Jacobs, consiste em tentar obter seleções descontaminadas. Poderá, efetivamente, estar a descrever um tipo comum do moderno pensamento racionalista, mas não há duvida de que este tem estado excepcionalmente bem representado no planeamento. Podem encontrar-se testemunhos na maioria das novas paisagens urbanas: as artérias que dividem zonas de negócios, industriais e residenciais, as vedações que dividem as zonas de negócios, industriais e residenciais, as vedações que dividem as zonas de casas unifamiliares dos complexos de apartamentos e os apartamentos armazéns, os espaços neutros nos recintos de comercio, entre grupos de bancos e canteiros de flores. Cada atividade tem um território atribuído e as linhas de ocupação do solo nos mapas de zonificação dos gabinetes de planeamento foram fielmente reproduzidas nas paisagens, como barreiras ou espaços neutros. O resultado global é uma paisagem urbana caracterizada sobretudo pelo seu perfeito trabalho de composição de funções, onde há lugar para tudo e tudo tem lugar definido. Dificilmente poderá haver uma melhor síntese disto do que a que Alison Ravetz faz; denomina-a “a cidade segregada”.

O Desenho de Estradas e o Desaparecimento da Rua

O Desenho de Estradas e o Desaparecimento da Rua

Desde 1945 o planeamento e a engenharia de estradas expandiram grandemente a paisagem que começara a criar-se nos anos trinta, uma paisagem perdurável e relativamente incaracterística, orientada exclusivamente para as maquinas e para as velocidades das máquinas. As suas formas são tão familiares e vastas que é difícil ter consciência da sua novidade – os adiamentos visíveis nas e das estradas no pós-guerra incluem quase todas as vias rápidas e auto-estradas, inúmeras artérias e estradas alargadas, a maioria das bombas de gasolina, marcações nas estradas, parques de estacionamento proibido e outros sinais de trânsito que têm brotado como azevinho metálico em todos os postes livres.

Um dos mais insinuosos resultados de tudo isso tem sido o desaparecimento da rua. Pode observar-se nas ruas mistas que ainda restam que respondem a uma variedade de necessidades formais e informais da comunidade, incluindo o comercio, desfiles, passeios a pé, acesso ao trafego, manifestações e encontros fortuitos com amigos. Em desenvolvimentos planificados – isso inclui praticamente tudo o que foi construído desde 1945 – não há realmente ruas; foram redesenhadas como um qualquer dos tipos de estradas: coletoras, distribuidoras, principais, secundarias, estradas nacionais, auto-estradas, circulares, estradas de derivação, vias rápidas. Ao mesmo tempo, as zonas e caminhos para peões tem sido construídos para acomodar todas as anteriores atividades e, na verdade, só para estacionamento e para veículos em trânsito.

O aspecto destas novas estradas é, em grande parte, função dos requisitos de engenharia necessários para acomodar diferentes fluxos e velocidades dos automóveis. Quanto maior e mais rápido é o tráfego, mais larga é a estrada. Para cada categoria de estrada – local, coletora, principal, via rápida, etc. - foram desenvolvidos padrões precisos de desenho, ao nível internacional, uma vez que são determinados pelo tamanho e velocidade dos automóveis e caminhões. A largura das vias, as curvas, as inclinações, desenhos de cruzamentos, iluminação, sinais, materiais, barreiras de choque, baseiam-se em previsões seguras. São feitos com materiais universais, betão, asfalto e metal, e, porque tem de ser visíveis a velocidades que atingem os 100 km/h, as suas formas não devem ter quaisquer pormenores que provoquem distração. Existem algumas diferenças regionais no desenho e na paisagem criada; por exemplo, muitas das auto-estradas do sul da Califórnia são ladeadas por vegetação viçosa e tem separadores plantados com flores (estes tem sido apropriadamente descritos como “jardins” intocáveis), mas a maioria dos lugares tem relva aparada, com algumas arvores, e só as matriculas e os topônimos nas placas de direção nos indicam estarmos a conduzir numa via rápida nos arredores de Antuérpia e não em Houston, ou em Melbourne e não em Birmingham.

A construção de novas estradas e a reconstrução de estradas antigas por estes padrões rigidamente aplicados alterou profundamente o aspecto e a forma das cidades. Em pormenor, é muito comum encontrar estradas com a largura padrão, com luzes padrão às distâncias regulamentares, curvas e passeios padronizados que foram impostos na linha de uma estrada mais antiga, sem qualquer consideração aparente pelo desenvolvimento existente.

Em maior escala, a teia de vias rápidas, circuitos internos e circulares, estradas secundarias e estradas interiores urbanas melhoradas criou um novo traçado urbano que o historiador Sam Bass Warner (1972, p. 46) denomina “a roda” – um traçado de estradas radiais e em circunferência que se sobrepôs as formas urbanas existentes e a partir do qual se moldou o novo crescimento. Como intrusões ígneas em rochas sedimentares , estas atravessam o tecido da cidade com as suas texturas paisagísticas distintas. O seu objetivo declarado é aliviar o congestionamento em estradas locais e, ao mesmo tempo, melhorar os acessos dos subúrbios as zonas centrais. A conseqüência é que nos casos mais evidentes – e Bristol e Birmingham, em Inglaterra, são infelizmente bons exemplos – os centros das cidades praticamente desapareceram sob a investida dos melhoramentos e alargamentos das estradas, as áreas de comercio e de escritórios estão cercadas e cortadas por estradas com quatro faixas, os passeios que restaram tiveram de ser separados das estradas por vedações de segurança metálicas e as passagens para peões substituídas por túneis.

A circunferência desta roda de vias rápidas começou, desde aproximadamente 1975, a criar um traçado de novos centros comerciais e industriais, indistintamente denominados “baixas” suburbanas aldeias urbanas, embora não sejam baixas nem muito menos aldeias. Geralmente, estão localizadas em interseções de estradas e consistem em aglomerados de escritórios e fabricas vistosos, motéis (cerca de 150 pequenos edifícios industriais e de escritórios podem manter um hotel com 250 quartos), restaurantes e, talvez, uma artéria comercial, repartições do Estado e apartamentos em condomínio, tudo cercado por fixas ajardinadas e parques de estacionamento que são, em muitos casos, tão grandes em área como a área de implantação dos edifícios. A maioria das grandes áreas metropolitanas tem varias aldeias urbanas mais ou menos bem definidas; por vezes, são fortemente nuclearizadas; outras vezes, estendem-se ao longo das vias rápidas, com os sinais e logotipos das companhias cuidadosamente colocados como cartazes para o tráfego em movimento; uma versão típica destas aldeias encontra-se perto de todos os aeroportos internacionais. São, em parte, uma reação contra a dispersão urbana e uma tentativa de oferecer alguma espécie de fulcro de emprego em áreas suburbanas, em parte produto dos desenvolvimentos em larga escala de companhias, integrando várias utilizações do solo e, em parte ainda, uma resposta as telecomunicações , uma economia de serviços e uma derivação de trafego. Empresas de eletrônica e de processamento de dados, como tatos eletrônicos entre os seus escritórios são, aparentemente, muito comuns. Para os que viajam diariamente para o centro estas aldeias suburbanas são particularmente convenientes porque estão próximas de casa. Contudo, começaram a gerar os seus próprios problemas de trafego. Engarrafamentos de transito nas vias rápidas produzem-se agora não em um, mas nos dois sentidos: de/e para a baixa.

Tentativas para evitar esta espécie de fatalidade para todas as cidades foram feitas no anos sessenta. Na Grã-Bretanha, um importante estudo governamental, o relatório Buchanan, publicado em 1963, propunha acomodar o automóvel através de uma variedade de estratégias, em função das circunstancias locais, em vez de uma capitulação universal através da construção de mais estradas, cada vez mais largas. Por volta da mesma altura, nos Estados Unidos, o urbanista Victor Gruen propôs uma solução diferente – uma via rápida, em circuito fechado, à volta do centro, com facilidades de parqueamento adjacentes, contribuiria para desviar e reunir o trafego e proteger o coração da cidade, que poderia tornar-se uma área principalmente reservada a peões. A idéia especifica de Gruen não foi amplamente adotada; Rochester, no estado de Nova Iorque, deve ser a única cidade a utilizá-la próximo da forma integral, mas desde meados dos anos sessenta tem havido um continuo confronto entre os que defendem maior acesso dos automóveis aos centros das cidades e os que querem impedir esta medida. As vitorias das vozes de protesto podem ser por vezes vistas em vias rápidas que não conduzem a lado algum, como a via rápida Embarcadero, em São Francisco, que termina literalmente entre o céu e a terra, ou a via rápida Spadina, em Toronto, que termina muito antes do seu destino previsto na baixa, que foi rebatizada Allen Road e agora escoa o transito para as ruas locais.

As vitórias dos engenheiros são muito mais evidentes; são visíveis em todas as vias rápidas que penetram, serpenteiam e circundam quase todas as cidades do mundo desenvolvido. Onde quer que fosse possível, estas foram construídas ao longo das linhas de menor resistência – parques, vales de rios, áreas estéreis de baixo valor, ou elevadas em viadutos sobre os telhados dos edifícios antigos. São coisas ambíguas. Observadas em pormenor são quase sempre feias e sujas, tal como os cominhos de ferro que as antecederam; dividem as cidades, separando as zonas industriais das áreas residenciais, ou os guetos pobres das comunidades abastadas. Mas também tornaram abrangível a enorme escala das cidades do século XX, permitindo o acesso rápido a todas as zonas. E criaram uma realidade completamente nova da paisagem urbana, uma realidade formada principalmente por seqüências de canais de betão e visões rápidas de pontos de referencia e de um horizonte dramático de arranha-céus, por vezes vibrantes, a abrir-se à medida que conduzimos na sua direção ou os contornamos. Este ultimo fenômeno é, por vezes, explorado pelos urbanistas. O arquiteto Philip Johnson diz que projetou as torres gêmeas do Pennzoil Building, em Houston, para que a estreita fenda entre elas surgisse aos condutores, no circuito interno da via rápida da cidade, como um breve e mágico clarão de luz.

Desde 1945 o planeamento e a engenharia de estradas expandiram grandemente a paisagem que começara a criar-se nos anos trinta, uma paisagem perdurável e relativamente incaracterística, orientada exclusivamente para as maquinas e para as velocidades das máquinas. As suas formas são tão familiares e vastas que é difícil ter consciência da sua novidade – os adiamentos visíveis nas e das estradas no pós-guerra incluem quase todas as vias rápidas e auto-estradas, inúmeras artérias e estradas alargadas, a maioria das bombas de gasolina, marcações nas estradas, parques de estacionamento proibido e outros sinais de trânsito que têm brotado como azevinho metálico em todos os postes livres.

Um dos mais insinuosos resultados de tudo isso tem sido o desaparecimento da rua. Pode observar-se nas ruas mistas que ainda restam que respondem a uma variedade de necessidades formais e informais da comunidade, incluindo o comercio, desfiles, passeios a pé, acesso ao trafego, manifestações e encontros fortuitos com amigos. Em desenvolvimentos planificados – isso inclui praticamente tudo o que foi construído desde 1945 – não há realmente ruas; foram redesenhadas como um qualquer dos tipos de estradas: coletoras, distribuidoras, principais, secundarias, estradas nacionais, auto-estradas, circulares, estradas de derivação, vias rápidas. Ao mesmo tempo, as zonas e caminhos para peões tem sido construídos para acomodar todas as anteriores atividades e, na verdade, só para estacionamento e para veículos em trânsito.

O aspecto destas novas estradas é, em grande parte, função dos requisitos de engenharia necessários para acomodar diferentes fluxos e velocidades dos automóveis. Quanto maior e mais rápido é o tráfego, mais larga é a estrada. Para cada categoria de estrada – local, coletora, principal, via rápida, etc. - foram desenvolvidos padrões precisos de desenho, ao nível internacional, uma vez que são determinados pelo tamanho e velocidade dos automóveis e caminhões. A largura das vias, as curvas, as inclinações, desenhos de cruzamentos, iluminação, sinais, materiais, barreiras de choque, baseiam-se em previsões seguras. São feitos com materiais universais, betão, asfalto e metal, e, porque tem de ser visíveis a velocidades que atingem os 100 km/h, as suas formas não devem ter quaisquer pormenores que provoquem distração. Existem algumas diferenças regionais no desenho e na paisagem criada; por exemplo, muitas das auto-estradas do sul da Califórnia são ladeadas por vegetação viçosa e tem separadores plantados com flores (estes tem sido apropriadamente descritos como “jardins” intocáveis), mas a maioria dos lugares tem relva aparada, com algumas arvores, e só as matriculas e os topônimos nas placas de direção nos indicam estarmos a conduzir numa via rápida nos arredores de Antuérpia e não em Houston, ou em Melbourne e não em Birmingham.

A construção de novas estradas e a reconstrução de estradas antigas por estes padrões rigidamente aplicados alterou profundamente o aspecto e a forma das cidades. Em pormenor, é muito comum encontrar estradas com a largura padrão, com luzes padrão às distâncias regulamentares, curvas e passeios padronizados que foram impostos na linha de uma estrada mais antiga, sem qualquer consideração aparente pelo desenvolvimento existente.

Em maior escala, a teia de vias rápidas, circuitos internos e circulares, estradas secundarias e estradas interiores urbanas melhoradas criou um novo traçado urbano que o historiador Sam Bass Warner (1972, p. 46) denomina “a roda” – um traçado de estradas radiais e em circunferência que se sobrepôs as formas urbanas existentes e a partir do qual se moldou o novo crescimento. Como intrusões ígneas em rochas sedimentares , estas atravessam o tecido da cidade com as suas texturas paisagísticas distintas. O seu objetivo declarado é aliviar o congestionamento em estradas locais e, ao mesmo tempo, melhorar os acessos dos subúrbios as zonas centrais. A conseqüência é que nos casos mais evidentes – e Bristol e Birmingham, em Inglaterra, são infelizmente bons exemplos – os centros das cidades praticamente desapareceram sob a investida dos melhoramentos e alargamentos das estradas, as áreas de comercio e de escritórios estão cercadas e cortadas por estradas com quatro faixas, os passeios que restaram tiveram de ser separados das estradas por vedações de segurança metálicas e as passagens para peões substituídas por túneis.

A circunferência desta roda de vias rápidas começou, desde aproximadamente 1975, a criar um traçado de novos centros comerciais e industriais, indistintamente denominados “baixas” suburbanas aldeias urbanas, embora não sejam baixas nem muito menos aldeias. Geralmente, estão localizadas em interseções de estradas e consistem em aglomerados de escritórios e fabricas vistosos, motéis (cerca de 150 pequenos edifícios industriais e de escritórios podem manter um hotel com 250 quartos), restaurantes e, talvez, uma artéria comercial, repartições do Estado e apartamentos em condomínio, tudo cercado por fixas ajardinadas e parques de estacionamento que são, em muitos casos, tão grandes em área como a área de implantação dos edifícios. A maioria das grandes áreas metropolitanas tem varias aldeias urbanas mais ou menos bem definidas; por vezes, são fortemente nuclearizadas; outras vezes, estendem-se ao longo das vias rápidas, com os sinais e logotipos das companhias cuidadosamente colocados como cartazes para o tráfego em movimento; uma versão típica destas aldeias encontra-se perto de todos os aeroportos internacionais. São, em parte, uma reação contra a dispersão urbana e uma tentativa de oferecer alguma espécie de fulcro de emprego em áreas suburbanas, em parte produto dos desenvolvimentos em larga escala de companhias, integrando várias utilizações do solo e, em parte ainda, uma resposta as telecomunicações , uma economia de serviços e uma derivação de trafego. Empresas de eletrônica e de processamento de dados, como tatos eletrônicos entre os seus escritórios são, aparentemente, muito comuns. Para os que viajam diariamente para o centro estas aldeias suburbanas são particularmente convenientes porque estão próximas de casa. Contudo, começaram a gerar os seus próprios problemas de trafego. Engarrafamentos de transito nas vias rápidas produzem-se agora não em um, mas nos dois sentidos: de/e para a baixa.

Tentativas para evitar esta espécie de fatalidade para todas as cidades foram feitas no anos sessenta. Na Grã-Bretanha, um importante estudo governamental, o relatório Buchanan, publicado em 1963, propunha acomodar o automóvel através de uma variedade de estratégias, em função das circunstancias locais, em vez de uma capitulação universal através da construção de mais estradas, cada vez mais largas. Por volta da mesma altura, nos Estados Unidos, o urbanista Victor Gruen propôs uma solução diferente – uma via rápida, em circuito fechado, à volta do centro, com facilidades de parqueamento adjacentes, contribuiria para desviar e reunir o trafego e proteger o coração da cidade, que poderia tornar-se uma área principalmente reservada a peões. A idéia especifica de Gruen não foi amplamente adotada; Rochester, no estado de Nova Iorque, deve ser a única cidade a utilizá-la próximo da forma integral, mas desde meados dos anos sessenta tem havido um continuo confronto entre os que defendem maior acesso dos automóveis aos centros das cidades e os que querem impedir esta medida. As vitorias das vozes de protesto podem ser por vezes vistas em vias rápidas que não conduzem a lado algum, como a via rápida Embarcadero, em São Francisco, que termina literalmente entre o céu e a terra, ou a via rápida Spadina, em Toronto, que termina muito antes do seu destino previsto na baixa, que foi rebatizada Allen Road e agora escoa o transito para as ruas locais.

As vitórias dos engenheiros são muito mais evidentes; são visíveis em todas as vias rápidas que penetram, serpenteiam e circundam quase todas as cidades do mundo desenvolvido. Onde quer que fosse possível, estas foram construídas ao longo das linhas de menor resistência – parques, vales de rios, áreas estéreis de baixo valor, ou elevadas em viadutos sobre os telhados dos edifícios antigos. São coisas ambíguas. Observadas em pormenor são quase sempre feias e sujas, tal como os cominhos de ferro que as antecederam; dividem as cidades, separando as zonas industriais das áreas residenciais, ou os guetos pobres das comunidades abastadas. Mas também tornaram abrangível a enorme escala das cidades do século XX, permitindo o acesso rápido a todas as zonas. E criaram uma realidade completamente nova da paisagem urbana, uma realidade formada principalmente por seqüências de canais de betão e visões rápidas de pontos de referencia e de um horizonte dramático de arranha-céus, por vezes vibrantes, a abrir-se à medida que conduzimos na sua direção ou os contornamos. Este ultimo fenômeno é, por vezes, explorado pelos urbanistas. O arquiteto Philip Johnson diz que projetou as torres gêmeas do Pennzoil Building, em Houston, para que a estreita fenda entre elas surgisse aos condutores, no circuito interno da via rápida da cidade, como um breve e mágico clarão de luz.

Consumo de Massa Ostensivo

Consumo de Massa Ostensivo

O termo “Conumo Ostensivo” foi inventado pelo economista americano Thorstein Veblen em 1899 para descrever o comportamento de uma nova classe rica na ostentação da sua riqueza. “Para ganhar e conservar a consideração dos homens” escreveu (p. 38), “não é suficiente apenas possuir riqueza ou poder. A riqueza ou o poder devem ser evidenciados, pois a estima só se manifesta face à evidencia”. A forma mais óbvia de evidenciar a riqueza é ser ostensivo na aquisição de bens e no consumo não produtivo do tempo, ou seja, no lazer. Isto podia ser conseguido através da construção de casas suntuosas, como fizeram os Rockefeler e os Vanderbilt, empregando numerosos criados e serviçais, oferecendo bailes luxuosos e passeando em iates; numa escala mais pequena, conseguia-se o mesmo passeando em automóveis luxuosos e exclusivos.

O desenvolvimento das técnicas de produção em massa alterou este estado de coisas, colocando bens anteriormente inacessíveis ao alcance da bolsa de largos segmentos da população. O status e a ostentação, até aí reservados a uma minoria, passaram a estar ao alcance da maioria numa forma diferente; o consumo ostensivo tornou-se o consumo de massa ostensivo. O carro era o objeto principal, porque o seu preço era suficientemente elevado para constituir um símbolo de status, mas também suficientemente barato para ser acessível. Talvez este gênero de competição social tenha existido sempre, mas no século XX, com a produção em massa de bens e com o substancial aumento dos rendimentos, manifesta-se numa dimensão sem precedentes.

O gênero de comercialismo individualista que se desenvolveu nos anos vinte não mereceu a aprovação de arquitetos e urbanistas. Se alguma vez lhe faziam referência, era para condená-lo. Frank Lloyd Wright exprimiu a sua aversão em relação aos empreendimentos comerciais. “Poesia enlatada, Música enlatada, Arquitetura enlatada, Recreação enlatada”, escreveu em 1927 (p. 395). “Tudo enlatado pela Máquina”. Os modernistas europeus não tiveram menos dificuldade em aceitar o brilho confuso dos painéis publicitários e as paisagens cheias de automóveis e professaram a sua incontestável preferência por edifícios e paisagens sóbrias e bem ordenadas, embora Le Corbusier tenha tido um profundo lapso quando, em 1930, projetou para a Nestlé um pavilhão de feira fabricado que estava verdadeiramente coberto de painéis.

Para alguns, a nova paisagem consumista era considerada pouco modernista e, para outros, era uma afronta aos padrões tradicionais. Tais criticas tinham provavelmente pouco impacto junto das companhias que promoviam o seu produto, dos negociantes que os comercializavam ou do grosso da população que os queria comprar e utilizar. Todos estavam preocupados em fazer lucro, ou em ganhar a vida, ou com a sua própria satisfação. Contudo, o tratamento das paisagens, subordinado aos interesses do lucro e da satisfação material, tornou-se tão real que algumas críticas eram, com certeza, legítimas.

Na Inglaterra, as novas tecnologias dos automóveis, eletricidade, aviões, betão, aço e vidro estavam em confronto com as formas de paisagens solidamente estabelecidas desde séculos anteriores. As ruas concebidas para cavalos e peões não eram facilmente adaptadas a caminhões e carros. As cidades cresciam a um nível sem precedentes; carros e autocarros transportavam grandes multidões, o trabalho desvinculava-se do lar, os subúrbios expandiam-se e o desenvolvimento das faixas comerciais crescia ao longo das estradas. As novas tecnologias estavam certamente a impor transformações radicais, e a avaliar pelo aspecto da paisagem comum pareciam escapar ao controle.

O termo “Conumo Ostensivo” foi inventado pelo economista americano Thorstein Veblen em 1899 para descrever o comportamento de uma nova classe rica na ostentação da sua riqueza. “Para ganhar e conservar a consideração dos homens” escreveu (p. 38), “não é suficiente apenas possuir riqueza ou poder. A riqueza ou o poder devem ser evidenciados, pois a estima só se manifesta face à evidencia”. A forma mais óbvia de evidenciar a riqueza é ser ostensivo na aquisição de bens e no consumo não produtivo do tempo, ou seja, no lazer. Isto podia ser conseguido através da construção de casas suntuosas, como fizeram os Rockefeler e os Vanderbilt, empregando numerosos criados e serviçais, oferecendo bailes luxuosos e passeando em iates; numa escala mais pequena, conseguia-se o mesmo passeando em automóveis luxuosos e exclusivos.

O desenvolvimento das técnicas de produção em massa alterou este estado de coisas, colocando bens anteriormente inacessíveis ao alcance da bolsa de largos segmentos da população. O status e a ostentação, até aí reservados a uma minoria, passaram a estar ao alcance da maioria numa forma diferente; o consumo ostensivo tornou-se o consumo de massa ostensivo. O carro era o objeto principal, porque o seu preço era suficientemente elevado para constituir um símbolo de status, mas também suficientemente barato para ser acessível. Talvez este gênero de competição social tenha existido sempre, mas no século XX, com a produção em massa de bens e com o substancial aumento dos rendimentos, manifesta-se numa dimensão sem precedentes.

O gênero de comercialismo individualista que se desenvolveu nos anos vinte não mereceu a aprovação de arquitetos e urbanistas. Se alguma vez lhe faziam referência, era para condená-lo. Frank Lloyd Wright exprimiu a sua aversão em relação aos empreendimentos comerciais. “Poesia enlatada, Música enlatada, Arquitetura enlatada, Recreação enlatada”, escreveu em 1927 (p. 395). “Tudo enlatado pela Máquina”. Os modernistas europeus não tiveram menos dificuldade em aceitar o brilho confuso dos painéis publicitários e as paisagens cheias de automóveis e professaram a sua incontestável preferência por edifícios e paisagens sóbrias e bem ordenadas, embora Le Corbusier tenha tido um profundo lapso quando, em 1930, projetou para a Nestlé um pavilhão de feira fabricado que estava verdadeiramente coberto de painéis.

Para alguns, a nova paisagem consumista era considerada pouco modernista e, para outros, era uma afronta aos padrões tradicionais. Tais criticas tinham provavelmente pouco impacto junto das companhias que promoviam o seu produto, dos negociantes que os comercializavam ou do grosso da população que os queria comprar e utilizar. Todos estavam preocupados em fazer lucro, ou em ganhar a vida, ou com a sua própria satisfação. Contudo, o tratamento das paisagens, subordinado aos interesses do lucro e da satisfação material, tornou-se tão real que algumas críticas eram, com certeza, legítimas.

Na Inglaterra, as novas tecnologias dos automóveis, eletricidade, aviões, betão, aço e vidro estavam em confronto com as formas de paisagens solidamente estabelecidas desde séculos anteriores. As ruas concebidas para cavalos e peões não eram facilmente adaptadas a caminhões e carros. As cidades cresciam a um nível sem precedentes; carros e autocarros transportavam grandes multidões, o trabalho desvinculava-se do lar, os subúrbios expandiam-se e o desenvolvimento das faixas comerciais crescia ao longo das estradas. As novas tecnologias estavam certamente a impor transformações radicais, e a avaliar pelo aspecto da paisagem comum pareciam escapar ao controle.

As Primeiras Faixas Comerciais e o Declínio da Rua Principal

As Primeiras Faixas Comerciais e o Declínio da Rua Principal

Os automóveis não requeriam apenas estradas novas, mas também serviços para vendê-los, armazenar e reparar. Um dos primeiros edifícios do mundo em betão armado foi o Garage Ponthieu, em Paris, projetado por Auguste Perret em 1905 num estilo funcional, com algo que podia ser um descomunal radiador decorativo sobre a entrada. Garagens e bombas de gasolina, contudo, raramente foram objeto de atenção especial no aspecto do desenho até os anos vinte. A maior parte era adaptada em celeiros transformados, estábulos ou armazéns. As primeiras estações exclusivamente de abastecimento de gasolina datam de pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Por essa altura, os arquitetos começaram a conceber garagens, em vez de estábulos, para as casas mais caras que projetavam.

Mas foi nos anos vinte que correu o maior impacto comercial dos automóveis, nas estradas do mundo. Com o grande crescimento do parque automóvel, as bombas de gasolina eram necessárias em toda parte. Apareceram em todos os tamanhos e formas, para consternação de mitos arquitetos. Nos anos vinte, contudo, os carros já eram mais do que brinquedos. Eram uma necessidade para a vida das pessoas. As estações de serviço começavam a ser planeadas como centros do desenvolvimento futuro da comunidade e entravam na competição comercial por meio de quaisquer desenhos sugestivos que os seus proprietários pudessem imaginar (Lonberg-Holm, 1930). Tomaram terrenos de esquina, os locais mais visíveis e lucrativos disponíveis, e colocaram tabuletas elétricas intermitentes para chamar a atenção dos condutores, de dia e de noite.

Quando se viaja num carro a 50 km/h, observa-se menos do que a cavalo ou a pé. A velocidade esbate os pormenores, as tabuletas têm de ser grandes e luminosas, as ocupações do solo podem confundir-se e alegrar-se, porque a distância não é de grande importância para o condutor. O resultado é o tão habitual caos da disseminação de faixas de comércio ao longo das estradas e o desenvolvimento e comprimento. Não foi imediatamente evidente que isso iria acontecer.

O que sucedeu foi que o tráfego automóvel trouxe consigo não só as estradas mecânicas mas também ma exorbitância do comercialismo. Nos princípios dos anos trinta, uma inspeção a uma extensão de 50 km de estrada, desde Newark a Trenton, em Nova Jérsia, contabilizou 300 bombas de gasolina, 472 painéis, 440 estabelecimentos comerciais e 165 cruzamentos (Tunnard e Pushkrev, 1963, p. 162). Não é preciso muita imaginação para perceber como devia ser, especialmente com numerosos sinais mais pequenos e uma variedade de diferentes estilos de edifícios. Porém, o aspecto era de menos importância, comparado com uma boa oportunidade de empreendimento. Aqui havia toda a espécie de facilidades de obtenção de lucro rápido e de descoberta de nichos econômicos. Novos serviços comerciais, especialmente o catering para condutores, foram criados e juntaram-se à confusão. Restaurantes drive-in, cinemas drive-in, o primeiro cruzamento em forma de trevo, em Woodbridge, Nova Jérsia, os primeiros parques auto (também denominados parques turísticos e depois de 1940, motéis), os primeiros centros comerciais, todos datam de finais dos anos vinte, princípios dos anos trinta.

Muitos destes serviços foram provavelmente uma resposta ao problema de estacionamento. Estradas principais à maneira antiga ofereciam um estacionamento limitado e não eram adequadas ao novo estilo de vida móvel. De qualquer forma, em 1940 estas dificuldades tinham sido afastadas ou resolvidas a favor da mobilidade, e um correspondente do Architectural Record (vol. 87, Junho, p. 101) pode declarar inequivocamente que “a dona de casa de casa dos nossos dias vai de carro até ao centro comercial das proximidades”, porque nessa altura esses centros comerciais acessíveis ao automóvel eram um lugar-comum. A idéia do comercio onde se podia ir de carro implantou-se rapidamente e em 1932 já tinham sido concebidas as disposições básicas da praça – um plano em L numa esquina e um plano em U no bloco central, ambos virados para um parque de estacionamento e diretamente acessíveis pela rua. Quarenta anos depois as praças continuavam a ser construídas de forma muito semelhante. Embora maiores.

Em 1935 o Architectural Record promoveu um importante concurso de design sobre o tema “Modernizar a rua principal”. Os concorrentes tinham de apresentar desenhos para drugstores, lojas de vestuário e de produtos alimentícios e uma estação de serviço. Os projetos premiados eram simples e modernistas, com superfícies em vitrolite preto e brilhante, ferragens cromadas e modernos sinais de néon. Eram todos magníficos, mas por volta de 1935 a Rua Principal era obsoleta. Era uma herança dos dias das carruagens puxadas a cavalo do século XIX e épocas anteriores e, embora as ruas principais existentes pudessem ser atualizadas, não se adequavam as exigências dos automóveis. Nas unidades de vizinhança dos subúrbios que proliferavam, as ruas principais não desempenhavam qualquer papel e já não estavam a ser construídas; em vez disso, os parques de estacionamento das praças estavam a aumentar de tamanho, a par com todos os novos empreendimentos.

Dos desenhos apresentados, apenas os das estações de serviço estiveram perto de compreender o caráter da nova paisagem dominada pelo automóvel. Os vencedores inseriam-se no Estilo Internacional, muito em voga na Europa, mas os concorrentes podiam seguir o exemplo das bombas de gasolina da Standart Oil, que tinham sido introduzidos em 1931, e que eram simples caixas de vidro e metal, de linhas simples. Desenhadas para uma idade da maquina. Em 1937 a Texaco introduziu uma rede de estações de serviço padronizadas que até hoje não sofreram alterações significativas. Tinham modelos para lotes de esquina, para lotes interiores e para localização em auto-estradas – cada uma claramente identificada com o símbolo da Texaco. Era importante para o cliente em viagem poder encontrar a sua marca de gasolina onde quer que fosse; portanto, todas as estações de serviço que pertencessem a uma mesma companhia tinham de ter a mesma aparência básica.

Em 1939 o automóvel já se tornara a principal forca na determinação da aparência das paisagens normais da cidade. Tudo o que viria a ser construído se reduziu a um enorme símbolo da maquina mais importante, daquilo a que REYNER Banham chamou “A Primeira Idade da Máquina”. O período entre aproximadamente 1900 e 1940, quando as maquinas se tornaram as domesticadas companheiras da vida cotidiana.

Os automóveis não requeriam apenas estradas novas, mas também serviços para vendê-los, armazenar e reparar. Um dos primeiros edifícios do mundo em betão armado foi o Garage Ponthieu, em Paris, projetado por Auguste Perret em 1905 num estilo funcional, com algo que podia ser um descomunal radiador decorativo sobre a entrada. Garagens e bombas de gasolina, contudo, raramente foram objeto de atenção especial no aspecto do desenho até os anos vinte. A maior parte era adaptada em celeiros transformados, estábulos ou armazéns. As primeiras estações exclusivamente de abastecimento de gasolina datam de pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Por essa altura, os arquitetos começaram a conceber garagens, em vez de estábulos, para as casas mais caras que projetavam.

Mas foi nos anos vinte que correu o maior impacto comercial dos automóveis, nas estradas do mundo. Com o grande crescimento do parque automóvel, as bombas de gasolina eram necessárias em toda parte. Apareceram em todos os tamanhos e formas, para consternação de mitos arquitetos. Nos anos vinte, contudo, os carros já eram mais do que brinquedos. Eram uma necessidade para a vida das pessoas. As estações de serviço começavam a ser planeadas como centros do desenvolvimento futuro da comunidade e entravam na competição comercial por meio de quaisquer desenhos sugestivos que os seus proprietários pudessem imaginar (Lonberg-Holm, 1930). Tomaram terrenos de esquina, os locais mais visíveis e lucrativos disponíveis, e colocaram tabuletas elétricas intermitentes para chamar a atenção dos condutores, de dia e de noite.

Quando se viaja num carro a 50 km/h, observa-se menos do que a cavalo ou a pé. A velocidade esbate os pormenores, as tabuletas têm de ser grandes e luminosas, as ocupações do solo podem confundir-se e alegrar-se, porque a distância não é de grande importância para o condutor. O resultado é o tão habitual caos da disseminação de faixas de comércio ao longo das estradas e o desenvolvimento e comprimento. Não foi imediatamente evidente que isso iria acontecer.

O que sucedeu foi que o tráfego automóvel trouxe consigo não só as estradas mecânicas mas também ma exorbitância do comercialismo. Nos princípios dos anos trinta, uma inspeção a uma extensão de 50 km de estrada, desde Newark a Trenton, em Nova Jérsia, contabilizou 300 bombas de gasolina, 472 painéis, 440 estabelecimentos comerciais e 165 cruzamentos (Tunnard e Pushkrev, 1963, p. 162). Não é preciso muita imaginação para perceber como devia ser, especialmente com numerosos sinais mais pequenos e uma variedade de diferentes estilos de edifícios. Porém, o aspecto era de menos importância, comparado com uma boa oportunidade de empreendimento. Aqui havia toda a espécie de facilidades de obtenção de lucro rápido e de descoberta de nichos econômicos. Novos serviços comerciais, especialmente o catering para condutores, foram criados e juntaram-se à confusão. Restaurantes drive-in, cinemas drive-in, o primeiro cruzamento em forma de trevo, em Woodbridge, Nova Jérsia, os primeiros parques auto (também denominados parques turísticos e depois de 1940, motéis), os primeiros centros comerciais, todos datam de finais dos anos vinte, princípios dos anos trinta.

Muitos destes serviços foram provavelmente uma resposta ao problema de estacionamento. Estradas principais à maneira antiga ofereciam um estacionamento limitado e não eram adequadas ao novo estilo de vida móvel. De qualquer forma, em 1940 estas dificuldades tinham sido afastadas ou resolvidas a favor da mobilidade, e um correspondente do Architectural Record (vol. 87, Junho, p. 101) pode declarar inequivocamente que “a dona de casa de casa dos nossos dias vai de carro até ao centro comercial das proximidades”, porque nessa altura esses centros comerciais acessíveis ao automóvel eram um lugar-comum. A idéia do comercio onde se podia ir de carro implantou-se rapidamente e em 1932 já tinham sido concebidas as disposições básicas da praça – um plano em L numa esquina e um plano em U no bloco central, ambos virados para um parque de estacionamento e diretamente acessíveis pela rua. Quarenta anos depois as praças continuavam a ser construídas de forma muito semelhante. Embora maiores.

Em 1935 o Architectural Record promoveu um importante concurso de design sobre o tema “Modernizar a rua principal”. Os concorrentes tinham de apresentar desenhos para drugstores, lojas de vestuário e de produtos alimentícios e uma estação de serviço. Os projetos premiados eram simples e modernistas, com superfícies em vitrolite preto e brilhante, ferragens cromadas e modernos sinais de néon. Eram todos magníficos, mas por volta de 1935 a Rua Principal era obsoleta. Era uma herança dos dias das carruagens puxadas a cavalo do século XIX e épocas anteriores e, embora as ruas principais existentes pudessem ser atualizadas, não se adequavam as exigências dos automóveis. Nas unidades de vizinhança dos subúrbios que proliferavam, as ruas principais não desempenhavam qualquer papel e já não estavam a ser construídas; em vez disso, os parques de estacionamento das praças estavam a aumentar de tamanho, a par com todos os novos empreendimentos.

Dos desenhos apresentados, apenas os das estações de serviço estiveram perto de compreender o caráter da nova paisagem dominada pelo automóvel. Os vencedores inseriam-se no Estilo Internacional, muito em voga na Europa, mas os concorrentes podiam seguir o exemplo das bombas de gasolina da Standart Oil, que tinham sido introduzidos em 1931, e que eram simples caixas de vidro e metal, de linhas simples. Desenhadas para uma idade da maquina. Em 1937 a Texaco introduziu uma rede de estações de serviço padronizadas que até hoje não sofreram alterações significativas. Tinham modelos para lotes de esquina, para lotes interiores e para localização em auto-estradas – cada uma claramente identificada com o símbolo da Texaco. Era importante para o cliente em viagem poder encontrar a sua marca de gasolina onde quer que fosse; portanto, todas as estações de serviço que pertencessem a uma mesma companhia tinham de ter a mesma aparência básica.

Em 1939 o automóvel já se tornara a principal forca na determinação da aparência das paisagens normais da cidade. Tudo o que viria a ser construído se reduziu a um enorme símbolo da maquina mais importante, daquilo a que REYNER Banham chamou “A Primeira Idade da Máquina”. O período entre aproximadamente 1900 e 1940, quando as maquinas se tornaram as domesticadas companheiras da vida cotidiana.

A Influência da Evolução dos Transportes na Paisagem Urbana

A Influência da Evolução dos Transportes na Paisagem Urbana (1900-1940)

Ao longo das três primeiras décadas deste século, arquitetos e urbanistas procuraram um estilo que fosse apropriado às máquinas e aos edifícios onde seriam instaladas. Acabaram por decidir que os estilos geométricos de linhas puras e uniformizadas do modernismo pareciam corretos, e depois passaram as três décadas seguintes a tentar convencer toda a gente disso. Entretanto, uma paisagem inteiramente diferente, orientada para a máquina, já tinha sido criada ao longo das ruas da cidade e das estradas. Eram estilos arquitetônicos ad hoc, comerciais, confusos, cheios de postes, fios e sinais. Não havia nada de pretensiosamente moderno; era obra de homens de negócios independentes em resposta às exigências populares e de engenheiros municipais que tentavam oferecer um ambiente público seguro. Era uma paisagem vulgar ou comum, isto é, uma paisagem que as próprias pessoas constroem ou mandam construir como uma coisa prática e progressiva e que é considerada um dado adquirido, como pano de fundo do quotidiano.

Próximo do virar do século, as técnicas de produção em massa foram aplicadas aos bens de consumo duradouros, como os aspiradores, torradeiras, máquinas de lavar roupa, telefones e automóveis; a sua operação requeria centrais elétricas, fios de transmissão e postes, sinais de tráfego e novos tipos de estradas e de auto-estradas mecânicas.

Vias Parqueadas e Vias Rápidas

Embora fosse claro que o favorecimento das invenções tecnológicas no final do século XIX traria grandes alterações às condições de vida, não era de modo algum evidente, na altura, exatamente que mudanças seriam. Esperava-se que a utilização da eletricidade produzisse cidades limpas e descentralizadas, mas foi dada pouca atenção aos possíveis efeitos dos automóveis. As vantagens dos veículos práticos, como os carrinhos e autocarros, cedo foram compreendidas, quanto mais não fosse porque poupariam às municipalidades os grandes custos de remoção do estrume e dos cavalos mortos dos centros das cidades. Os carros, contudo, eram considerados pouco mais do que brinquedos.

Foi nesse contexto que a Bronx River Parkway foi concebida em 1906 como uma via principal para uso exclusivo de automóveis, a primeira a ser desenhada. A construção da Parkway (via parqueada) fazia parte do aperfeiçoamento geral do Bronx River Valley em Nova Iork, de forma a combater a degradação e a poluição, que não só não era saudável nem agradável à vista como ameaçava o bem-estar dos animais do jardim zoológico de Bronx (Tunnard e Pushkarev, 1963, pp. 161-162). A via tinha curvas longas e suaves apropriadas às velocidades dos automóveis; os cruzamentos eram feitos sobre viadutos, os proprietários dos terrenos contíguos não tinham direito de acesso e havia uma cuidada paisagem envolvente (daí parkway). Tudo isso foi concebido para uma condução de caráter recreativo, calma, num tempo em que havia apenas 105 000 veículos automóveis registrados na América; portanto, apesar de ser um empreendimento progressista, certamente que não era um empreendimento muito populista.

A idéia da via rápida só para veículos automóveis foi concebida cedo, mas levou muito tempo até se tornar realidade. De fato, a Bronx River Parkway só foi totalmente aberta ao público em 1924, altura em que o parque automóvel da América atingia os milhões; os métodos de produção em série de Henry Ford encontravam-se em plena atividade e os modelos Ford T pareciam estar por todo o lado. Já em 1920 os acidentes de automóvel e o congestionamento de tráfego tinham-se tornado motivo de grande preocupação para os municípios. Na América, mais de trinta mil pessoas morriam todos os anos nas auto-estradas, e um inquérito realizado em Manhattan em 1921 indicou que a velocidade média dos veículos era de 18 km/h, inferior à atingida durante o período caótico da tração a cavalo em 1900. A Parkway era uma solução óbvia, não apenas para os acidentes e o congestionamento, mas também para viagens regionais mais rápidas.

Contudo, a mais perfeita realização da nova auto-estrada antes de 1940 surgiu na Alemanha. Em 1919, uma via rápida de 10 km com quatro faixas separadas tinha sido concebida na floresta de Grunewald e aberta ao trânsito. Foi uma experiência que só foi capitalizada com a subida ao poder dos nacionais-socialistas nos anos trinta; entre 1935 e 1941, quando os trabalhos foram abandonados, 3700 km de Autobahn estavam completados. Eram verdadeiras estradas nacionais, interurbanas, com espessos pavimentos em betão e uma faixa separadora; passavam ao lado das áreas urbanas, foram concebidas para uma velocidade de 160 km/h e estabeleceram o padrão internacional para construção de vias rápidas e estradas nacionais depois da Segunda Guerra Mundial.

Ruas Mecânicas e Paisagem Municipal

Em 1940 o automóvel começara a tecer uma teia de betão e asfalto através da Europa e da América do Norte. Como geralmente acontece, este foi um passo relativamente lento para a mudança da paisagem – os caminhos-de-ferro tinham tido um impacto muito superior nos primeiros quarenta anos da sua utilização, mas isso porque os comboios não podiam funcionar em estradas previamente existentes. Os veículos automóveis podiam, embora cedo tivessem começado a introduzir nelas toda a espécie de pequenas alterações. Algumas destas fazem de tal forma parte do nosso mundo quotidiano que se torna difícil imaginar que têm origens específicas. A vulgar superfície de estrada de asfalto, por exemplo, foi introduzida a partir de 1890, em grande parte devido à pressão de organizações de ciclistas que desejavam superfícies lisas para poderem circular; tornou-se uma necessidade com o advento dos automóveis, porque os carros levantam muito mais pó das estradas de terra batida do que bicicletas ou cavalos e carroças.

Nos princípios do século, a maioria das estradas, mesmo nas cidades, eram pouco mais do que largos carreiros, grandemente afetadas pelo tempo, poeirentas no Verão e lamacentas no tempo de chuva, com escassos sinais de trânsito ou indicadores de direção. Dos 2,6 milhões de quilômetros de auto-estradas existentes na América em 1904, apenas 230 km eram empedrados ou asfaltados, embora nas cidades muitas ruas tivessem sido pavimentadas com betão na década anterior (Rae, 1971, p. 31). A partir daí, por todo o lado, os municípios começaram a pavimentar e a alargar as ruas, tornando-as espaços mecânicos dos nossos dias. Em 1916 as superfícies em asfalto eram um lugar comum; o asfalto veio permitir a marcação de faixas para separar filas contrárias de trânsito, uma idéia provavelmente sugerida pelos veículos que seguiam carros elétricos para conseguirem avançar no meio do trafego congestionado. As marcações foram introduzidas provavelmente em Michigan em 1911 e os sinais STOP foram usados pela primeira vez em Chicago em 1915 ou 1916. Com o rápido crescimento do numero de veículos e o conseqüente congestionamento, tornou-se urgente a necessidade de controlar a corrente de tráfego nos cruzamentos por meio de sinais. Os primeiros sinais eram braços mecânicos, conhecidos por semáforos, onde as palavras STOP e GO estavam inscritas. Nas décadas seguintes o sistema de luzes elétricas verde, amarelo e vermelho foi amplamente adotado. Um sistema integrado de sinais luminosos instalado na Quinta Avenida, em Nova Iorque. Nos princípios dos anos vinte tinha luzes em vinte e seis cruzamentos que eram mudadas simultaneamente por um único agente da policia instalado numa torre de tráfego equipada com três sinais montados na horizontal, um relógio ornamentado e decorações do Segundo Império. Em 1924, a General Eletric aperfeiçoou sinais luminosos automaticamente regulados e, poucos anos depois, já a maior parte da ornamentação tinha sido retirada e os sinais foram instalados na vertical, num poste, ou suspensos em cabos no estilo utilitário que desde então prevaleceu.

Nos anos vinte, os automóveis já estavam a causar sérios problemas de estacionamento e os municípios tomaram medidas para controlá-los. Nova Iorque e Filadélfia proibiram o estacionamento nas ruas principais em 1922 e muitas outras cidades da América do Norte seguiram o exemplo. Durante a década de vinte muitos sistemas de pintura de linhas e curvas foram utilizados para desenhar áreas de estacionamento proibido, mas só com a invenção dos parquímetros o controle se tornou eficaz. Sem duvida que os parques de estacionamento datam dessa mesma altura, mas são elementos paisagísticos tão simples que ninguém parece ter-lhes prestado grande atenção. Sinais de direção e números de estradas foram também introduzidos por volta dessa época, sobretudo como resposta as pressões de organizações de motoristas como a Good Roads Association (Associação para as Boas Estradas), cujos membros utilizavam os seus carros para passear longe do território familiar e se perdiam irremediavelmente com grande regularidade.

Assim, no período entre 1900 e 1930, o veiculo moderno, ou rua mecânica, foi primeiramente desenvolvida através de um número de invenções e de ações independentes. Estas eram necessárias para acomodar o rápido crescimento do número de veículos automóveis, mas também era uma expressão dos poderes crescentes dos governos municipais.

Muitas realizações foram possíveis graças as novas tecnologias da época e tornaram-se necessárias sobretudo devido à pressão dos problemas causados pelos automóveis – e desejáveis devido as exigências de aperfeiçoamento de caráter cívico expressas pelas centenas de sociedades locais que tinham despontado no alvorecer do movimento da Cidade-Bela e de outros movimentos iniciais de planejamento urbano e que queriam que tudo, desde a plantação de arvores nas ruas ao alinhamento dos passeios, incluindo o movimento e o comportamento dos peões fosse ordenado. Nos anos vinte foram avançadas propostas serias, mas, não foram postas em pratica, de pintar linhas e proibir à paragem nos passeios, de forma a regular o fluxo de peões. Nesta vaga de expansionismo foram feitas tentativas para impor normas morais (afinal, esta era uma época de proibições) e, em muitas comunidades, surgiram regulamentos que restringiam o uso de fatos de banho, exceto em determinadas praias e piscinas; pedia-se aos cidadãos que usassem um casaco sobre o fato de banho enquanto conduziam o seu Ford T até à praia pública, ao longo das novas estradas mecânicas.

Do ponto de vista da paisagem urbana, o que é surpreendente em todas estas melhorias municipais no aspecto das ruas é que eram visualmente discretas. Era como se as características principais da rua mecânica não fossem desenhadas para chamar a atenção, mas tão só para ser um fundo cinzento de postes, superfícies e sinais de direção inócuos – um contexto funcional para uma cidade eficiente. Embora talvez não fosse esse o objetivo, contrastando com este fundo neutro, os exóticos edifícios comerciais e os sinais de trânsito adquiriram uma proeminência dramática.

Ao longo das três primeiras décadas deste século, arquitetos e urbanistas procuraram um estilo que fosse apropriado às máquinas e aos edifícios onde seriam instaladas. Acabaram por decidir que os estilos geométricos de linhas puras e uniformizadas do modernismo pareciam corretos, e depois passaram as três décadas seguintes a tentar convencer toda a gente disso. Entretanto, uma paisagem inteiramente diferente, orientada para a máquina, já tinha sido criada ao longo das ruas da cidade e das estradas. Eram estilos arquitetônicos ad hoc, comerciais, confusos, cheios de postes, fios e sinais. Não havia nada de pretensiosamente moderno; era obra de homens de negócios independentes em resposta às exigências populares e de engenheiros municipais que tentavam oferecer um ambiente público seguro. Era uma paisagem vulgar ou comum, isto é, uma paisagem que as próprias pessoas constroem ou mandam construir como uma coisa prática e progressiva e que é considerada um dado adquirido, como pano de fundo do quotidiano.

Próximo do virar do século, as técnicas de produção em massa foram aplicadas aos bens de consumo duradouros, como os aspiradores, torradeiras, máquinas de lavar roupa, telefones e automóveis; a sua operação requeria centrais elétricas, fios de transmissão e postes, sinais de tráfego e novos tipos de estradas e de auto-estradas mecânicas.

Vias Parqueadas e Vias Rápidas

Embora fosse claro que o favorecimento das invenções tecnológicas no final do século XIX traria grandes alterações às condições de vida, não era de modo algum evidente, na altura, exatamente que mudanças seriam. Esperava-se que a utilização da eletricidade produzisse cidades limpas e descentralizadas, mas foi dada pouca atenção aos possíveis efeitos dos automóveis. As vantagens dos veículos práticos, como os carrinhos e autocarros, cedo foram compreendidas, quanto mais não fosse porque poupariam às municipalidades os grandes custos de remoção do estrume e dos cavalos mortos dos centros das cidades. Os carros, contudo, eram considerados pouco mais do que brinquedos.

Foi nesse contexto que a Bronx River Parkway foi concebida em 1906 como uma via principal para uso exclusivo de automóveis, a primeira a ser desenhada. A construção da Parkway (via parqueada) fazia parte do aperfeiçoamento geral do Bronx River Valley em Nova Iork, de forma a combater a degradação e a poluição, que não só não era saudável nem agradável à vista como ameaçava o bem-estar dos animais do jardim zoológico de Bronx (Tunnard e Pushkarev, 1963, pp. 161-162). A via tinha curvas longas e suaves apropriadas às velocidades dos automóveis; os cruzamentos eram feitos sobre viadutos, os proprietários dos terrenos contíguos não tinham direito de acesso e havia uma cuidada paisagem envolvente (daí parkway). Tudo isso foi concebido para uma condução de caráter recreativo, calma, num tempo em que havia apenas 105 000 veículos automóveis registrados na América; portanto, apesar de ser um empreendimento progressista, certamente que não era um empreendimento muito populista.

A idéia da via rápida só para veículos automóveis foi concebida cedo, mas levou muito tempo até se tornar realidade. De fato, a Bronx River Parkway só foi totalmente aberta ao público em 1924, altura em que o parque automóvel da América atingia os milhões; os métodos de produção em série de Henry Ford encontravam-se em plena atividade e os modelos Ford T pareciam estar por todo o lado. Já em 1920 os acidentes de automóvel e o congestionamento de tráfego tinham-se tornado motivo de grande preocupação para os municípios. Na América, mais de trinta mil pessoas morriam todos os anos nas auto-estradas, e um inquérito realizado em Manhattan em 1921 indicou que a velocidade média dos veículos era de 18 km/h, inferior à atingida durante o período caótico da tração a cavalo em 1900. A Parkway era uma solução óbvia, não apenas para os acidentes e o congestionamento, mas também para viagens regionais mais rápidas.

Contudo, a mais perfeita realização da nova auto-estrada antes de 1940 surgiu na Alemanha. Em 1919, uma via rápida de 10 km com quatro faixas separadas tinha sido concebida na floresta de Grunewald e aberta ao trânsito. Foi uma experiência que só foi capitalizada com a subida ao poder dos nacionais-socialistas nos anos trinta; entre 1935 e 1941, quando os trabalhos foram abandonados, 3700 km de Autobahn estavam completados. Eram verdadeiras estradas nacionais, interurbanas, com espessos pavimentos em betão e uma faixa separadora; passavam ao lado das áreas urbanas, foram concebidas para uma velocidade de 160 km/h e estabeleceram o padrão internacional para construção de vias rápidas e estradas nacionais depois da Segunda Guerra Mundial.

Ruas Mecânicas e Paisagem Municipal

Em 1940 o automóvel começara a tecer uma teia de betão e asfalto através da Europa e da América do Norte. Como geralmente acontece, este foi um passo relativamente lento para a mudança da paisagem – os caminhos-de-ferro tinham tido um impacto muito superior nos primeiros quarenta anos da sua utilização, mas isso porque os comboios não podiam funcionar em estradas previamente existentes. Os veículos automóveis podiam, embora cedo tivessem começado a introduzir nelas toda a espécie de pequenas alterações. Algumas destas fazem de tal forma parte do nosso mundo quotidiano que se torna difícil imaginar que têm origens específicas. A vulgar superfície de estrada de asfalto, por exemplo, foi introduzida a partir de 1890, em grande parte devido à pressão de organizações de ciclistas que desejavam superfícies lisas para poderem circular; tornou-se uma necessidade com o advento dos automóveis, porque os carros levantam muito mais pó das estradas de terra batida do que bicicletas ou cavalos e carroças.

Nos princípios do século, a maioria das estradas, mesmo nas cidades, eram pouco mais do que largos carreiros, grandemente afetadas pelo tempo, poeirentas no Verão e lamacentas no tempo de chuva, com escassos sinais de trânsito ou indicadores de direção. Dos 2,6 milhões de quilômetros de auto-estradas existentes na América em 1904, apenas 230 km eram empedrados ou asfaltados, embora nas cidades muitas ruas tivessem sido pavimentadas com betão na década anterior (Rae, 1971, p. 31). A partir daí, por todo o lado, os municípios começaram a pavimentar e a alargar as ruas, tornando-as espaços mecânicos dos nossos dias. Em 1916 as superfícies em asfalto eram um lugar comum; o asfalto veio permitir a marcação de faixas para separar filas contrárias de trânsito, uma idéia provavelmente sugerida pelos veículos que seguiam carros elétricos para conseguirem avançar no meio do trafego congestionado. As marcações foram introduzidas provavelmente em Michigan em 1911 e os sinais STOP foram usados pela primeira vez em Chicago em 1915 ou 1916. Com o rápido crescimento do numero de veículos e o conseqüente congestionamento, tornou-se urgente a necessidade de controlar a corrente de tráfego nos cruzamentos por meio de sinais. Os primeiros sinais eram braços mecânicos, conhecidos por semáforos, onde as palavras STOP e GO estavam inscritas. Nas décadas seguintes o sistema de luzes elétricas verde, amarelo e vermelho foi amplamente adotado. Um sistema integrado de sinais luminosos instalado na Quinta Avenida, em Nova Iorque. Nos princípios dos anos vinte tinha luzes em vinte e seis cruzamentos que eram mudadas simultaneamente por um único agente da policia instalado numa torre de tráfego equipada com três sinais montados na horizontal, um relógio ornamentado e decorações do Segundo Império. Em 1924, a General Eletric aperfeiçoou sinais luminosos automaticamente regulados e, poucos anos depois, já a maior parte da ornamentação tinha sido retirada e os sinais foram instalados na vertical, num poste, ou suspensos em cabos no estilo utilitário que desde então prevaleceu.